2024年11月8日に「Lychee Redmine」のユーザー会「Lychee Fun Basket 2024」を開催し、Lychee Redmineを活用する企業様から、様々な事例を発表いただきました。

本記事では、三菱電機ソフトウエア 電子システム事業統括部、岡野麻子様よりお話しいただいたプロジェクト管理ツールの利用推進に関する取り組みについて、登壇内容の一部をご紹介いたします。

登壇者・会社プロフィール

登壇者 : 岡野 麻子 氏

会社名 : 三菱電機ソフトウエア株式会社

所属部署: 電子システム事業統括部 鎌倉事業所 生産技術部

事業内容: 日常生活に不可欠となったデータを観測する衛星をはじめとする宇宙システムから、国民、近隣地域の安全に欠かせない防衛システム、さらに、それらを横断する多様な通信システムの開発

利用プラン: スタンダードプラン(ガントチャート、カンバン、バックログ)

事業所全体でRedmineを10年以上利用

私はプロジェクト管理ツールの利用促進や作業の効率化、プロセス改善など、プロジェクト支援に関わるさまざまな取り組みを担当しています。具体的には、開発支援ツールのライセンス管理や、ネットワーク環境の整備、ツールのインストールやバージョンアップといった業務に携わっています。

三菱電機ソフトウエアでは、Lychee Redmineのベースとなっているオープンソースのプロジェクト管理ツール「Redmine」を、事業所全体で10年以上活用しています。当初の導入目的は、「開発支援ツール利用の申請・質問の集約」でした。それまでは、利用申請の手段が担当者ごとにメールや電話、付箋などバラバラで、情報整理が難しかったため、この問題を解決するためにRedmineの導入に至りました。 今では、多くのプロジェクトでプロジェクト管理やタスク管理 、要件管理などにRedmineを活用しています。今回は、利用目的の変化に伴うRedmineの活用推進について、導入時の留意点や、継続的な利用を実現するための工夫についてお話しします。

利用者の目に触れる動線を考え、使うハードルを下げる

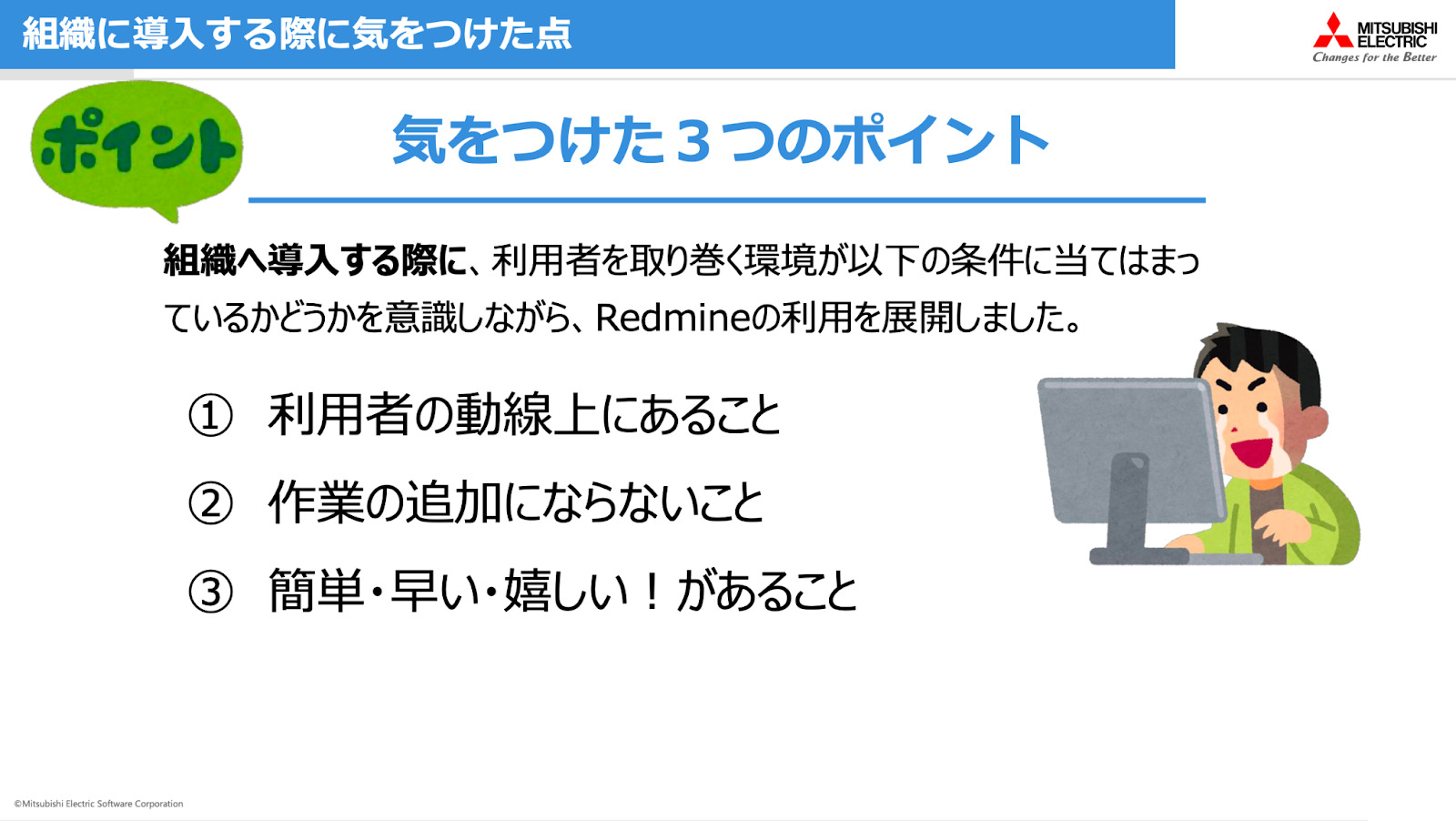

まず、組織に導入する際に気をつけた3つのポイントをご紹介します。

① 利用者の動線上にあること

② 作業の追加にならないこと

③ 簡単・早い・嬉しい!があること

1つ目の「利用者の動線上にあること」については、日常の作業の中でRedmineに自然とアクセスできる仕組みを取り入れました。例えば弊社では、開発環境支援ツールの利用手順を記載した事業所ホームページからRedmineへ遷移できるよう工夫しました。

このように、Redmineへのアクセスをスムーズにし、利用者が悩む時間を少しでも減らすような工夫をすることで、利用ハードルをできる限り下げることがポイントです。また、安心して利用できる環境を提供するため、利用ルールや手順書へのアクセスを簡単にし、ツールに関する疑問を推進者に気軽に相談できる機会を設けました。こうした配慮により、Redmine利用に伴う不安や負担を軽減しています。

導入後も、利用者の負担が増えないように配慮

次に、2つ目の「作業の追加にならないこと」についてです。Redmine導入にあたり、従来の作業プロセスを極力変更せず運用できるよう配慮しました。弊社では、以前からメールを主体とした社内コミュニケーションを行っていたため、その方法を活かしてRedmineを構成しました。

また、利用者の負担を軽減するため、自分の担当チケットが更新された時にのみメール通知が届く設定にしました。これにより、新たに情報を取りに行く必要がなく、従来と同じ感覚で必要な情報を得られる仕組みを整えました。

Redmineを推進するポイントは「積極的な情報収集」と「使いやすさ」

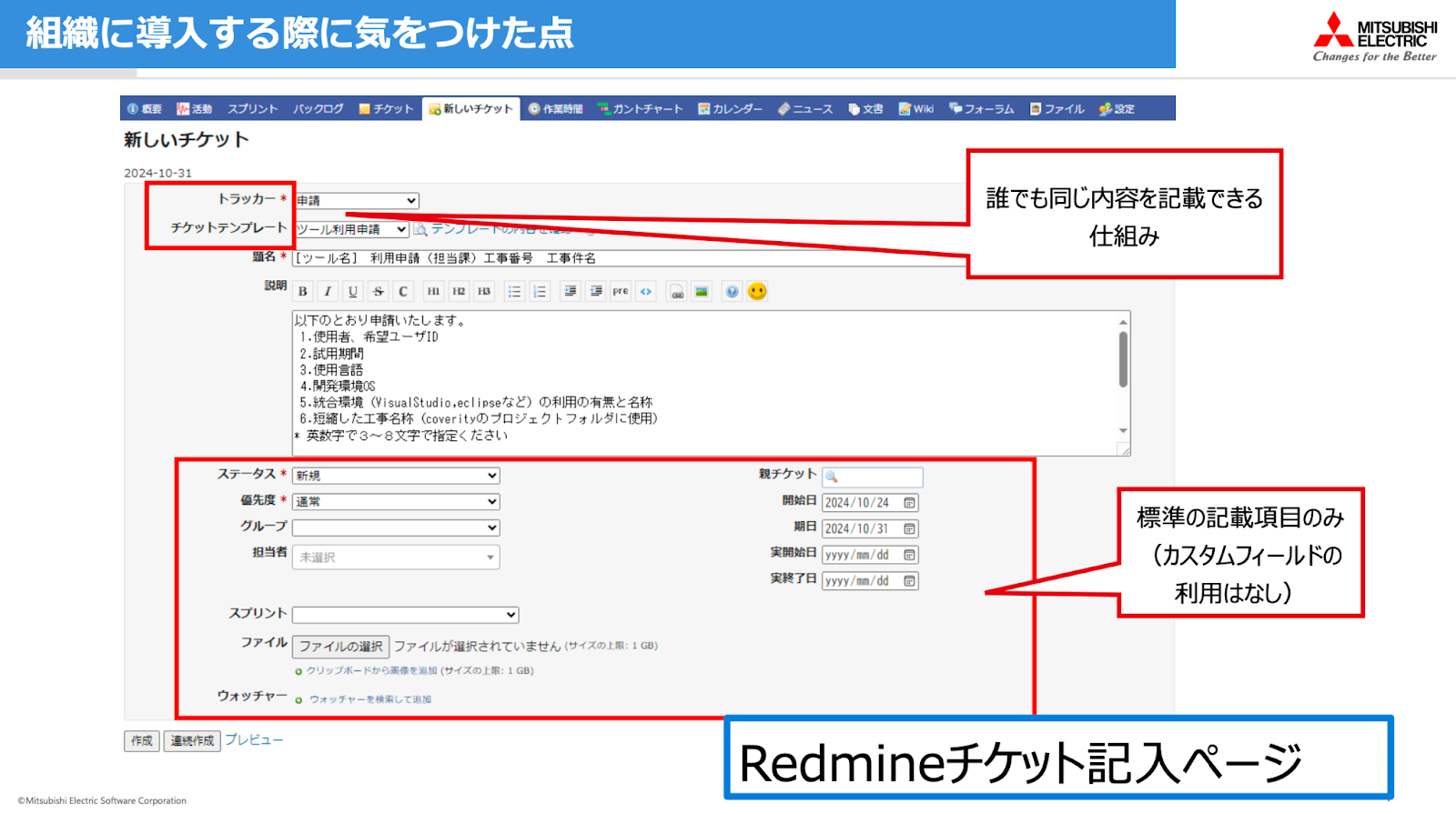

最後に、3つ目の「簡単・早い・嬉しい!があること」についてです。Redmine推進には、「難しくない。まずは使ってみよう」と利用者に思ってもらうことが大切です。そのため、社外のRedmine活用事例等の情報を集約しやすい環境を整えました。例えば、「redmine.tokyo」、「Redmine Japan」等のイベントや勉強会に参加し、発表事例を学ぶことで、利用者からの質問に対応できるようにしています。

また、弊社では、多くのプロジェクトでExcelなど表計算ツールの工程表が使われていたため、Redmineの有償プラグイン「Lychee Redmine」を提案しました。Lychee Redmineは、高機能でサクサク使えるガントチャートが非常に便利です。「こっちを使ったほうが簡単じゃない?」とLychee RedmineがExcelのように手軽に使えることを伝えました。さらに、個人でツールベンダーにトライアルを申し込むのはハードルが高いため、社内で気軽に触れるように、Lychee Redmineの試用プロジェクトを開放し、簡単に操作性を確認できる環境を提供しました。これにより、Redmineを身近なツールとして感じてもらうことができたのです。

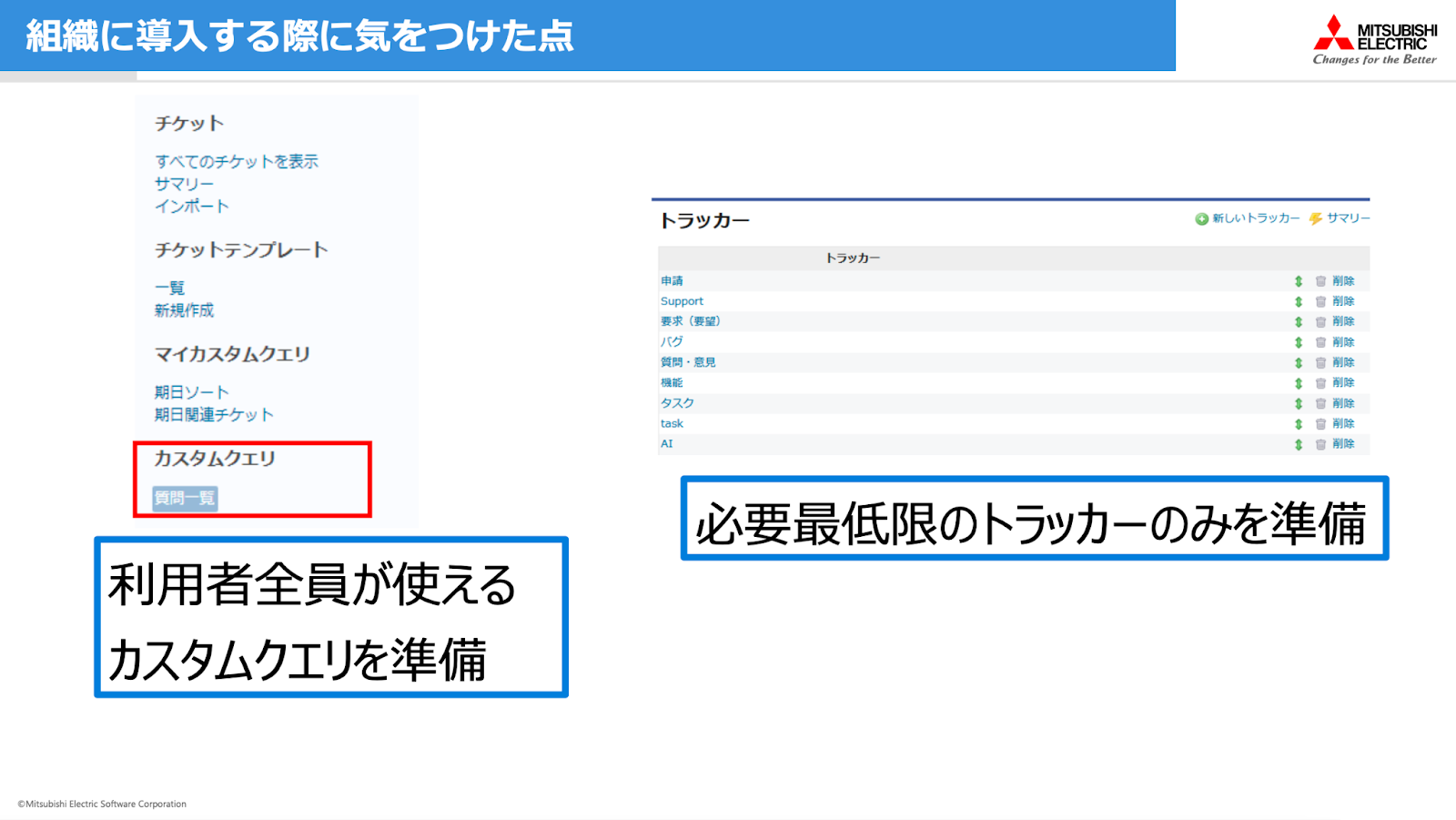

さらに、Redmine利用時に発生する疑問を素早く解消するために、Redmine上のWikiやトラッカー、カスタムクエリを活用して情報の導線を整理しました。これにより、必要な情報にすぐにたどり着ける仕組みを構築しました。

具体的には、質問専用のトラッカーを設け、カスタムクエリで質問一覧を即座に表示できるようにしました。「検索のしやすさ」を重視することで、同じ質問を何度も起票する必要がなくなり、参照リンクを1つ送るだけで解決できる仕組みを実現しています。

運用側と利用側の両方が導入メリットを実感できることが大切

Redmineの運用では、運用側と利用側の両方が導入効果を実感できることが重要です。弊社では、Redmineのチケットに必要な情報を一元化することで、推進者側がファイルサーバーやメールといった複数の場所を巡って情報を集約する手間がなくなりました。また、最新のチケットを確認するだけでタスクの進捗をすぐに把握できる状態を実現しています。

さらに、チケットに情報を集約することで、情報伝達がスムーズになり、他のメンバーでも作業を引き継ぎやすいという大きなメリットがあります。

一方、利用者のメリットとしては、「作業履歴が残ること」と「社内技術部門の状況を把握できること」が挙げられます。プロジェクト終了後の報告書作成時に、ツールの利用履歴や質問内容が振り返りに役立つだけでなく、質問やエラー対応の依頼をチケットに起票することで、問い合わせ先や類似のエラー対応、質問への対応方法をすぐに把握することを可能にしています。

人・技術・プロセスの“歯車”を回し続ける重要性

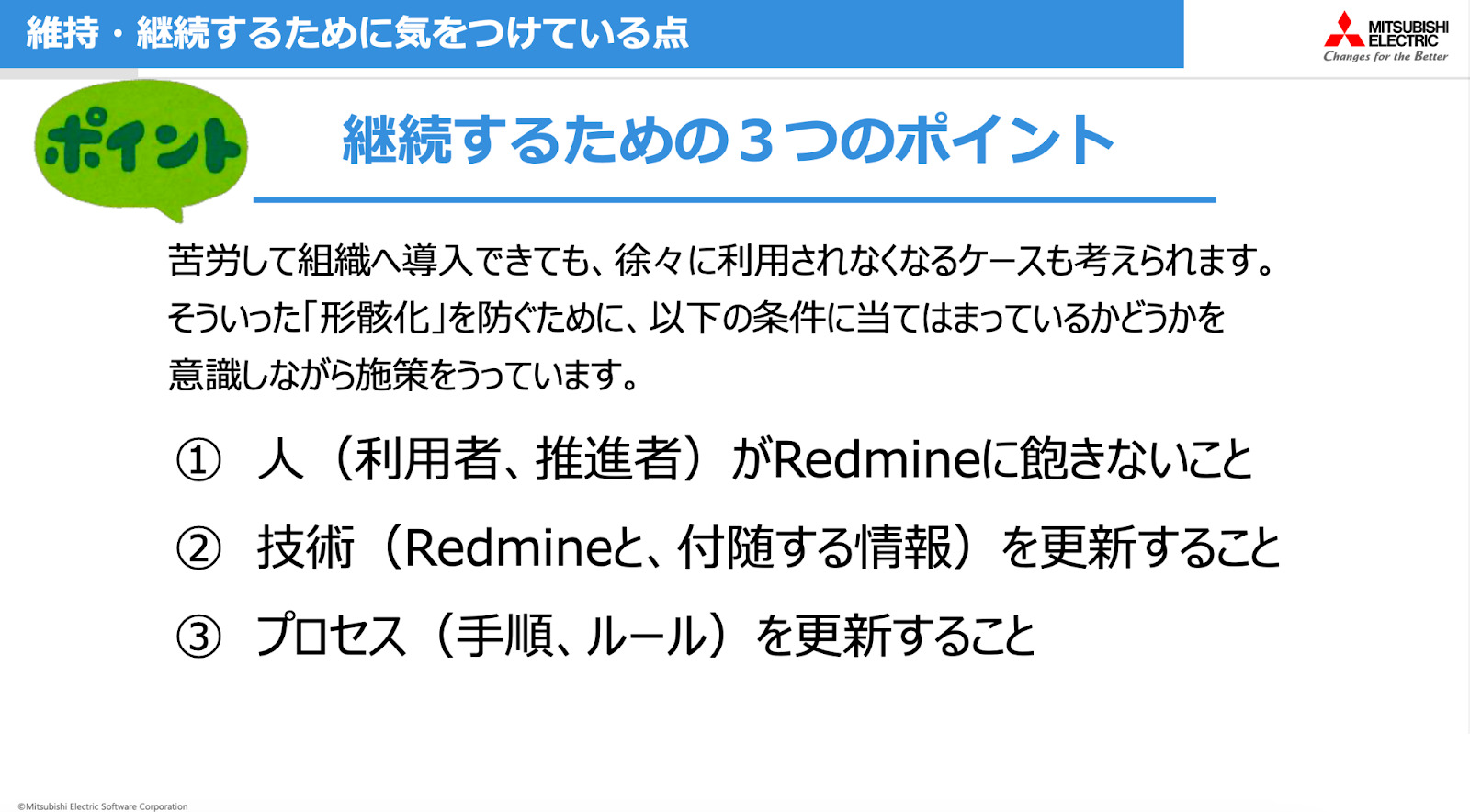

ここからは、Redmineの利用を維持・継続するために気をつけているポイントを3つお話しいたします。

苦労して組織にツールを導入できても、徐々に利用されなくなるケースは珍しくありません。このような「形骸化」を防ぐため、弊社では以下の3つの条件を意識しながら施策を講じています。

① 人(利用者、推進者)がRedmineに飽きないこと

② 技術(Redmineと、付随する情報)を更新すること

③ プロセス(手順、ルール)を更新すること

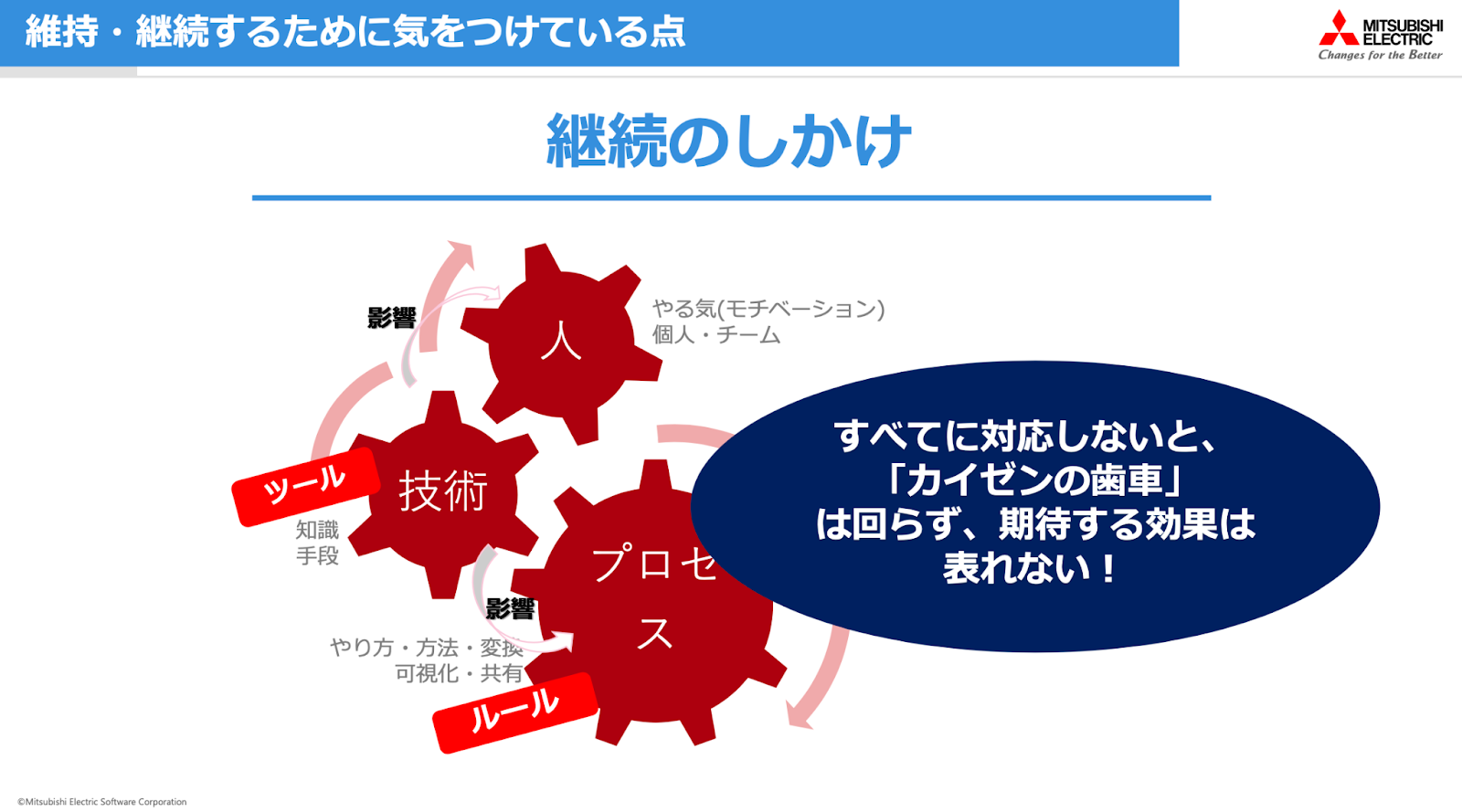

CMMI(Capability Maturity Model Integration)という「能力成熟度モデル統合」を意味するプロセス改善モデルがあります。これは企業のプロジェクトマネジメント能力を一定の基準で評価するための指標として用いられるもので、図のように、人・技術・プロセスの“歯車”を回し続けるには、潤滑油を継続的に注ぐことが肝になります。

まず「人」についてですが、モチベーションの維持が非常に重要です。弊社では、定期的にRedmine情報交換会や意見交換の場を設けていて、利用者が「悩んでいるのは自分ひとりだけではない」と認識し、他にも相談できる仲間がいると思えるように配慮しています。Redmine運用における苦労話や創意工夫を共有したり、社外の事例を紹介して利用方法のベンチマーキングを行ったりすることで、参加者が刺激を得られる場として活用しています。

さまざまなプロジェクトに対応できる準備を整える

「技術」については、Redmineを活用するプラットフォームを時代の変化に応じて進化させることが重要です。具体的には、試用環境のバージョンアップやプラグインの追加など、変化する要求や使用方法に対応できる準備を整えています。

プロジェクトには、アジャイル型、ウォーターフォール型、ハイブリッド型といったさまざまな進行形式があり、それぞれ異なるニーズを持っています。そのため、柔軟に対応できる技術的手段を用意しておくことが効果的です。弊社では社外イベントや勉強会に積極的に参加し、最新の技術情報を広い視野で継続的に収集できるように心がけています。イベント選びの際には、自分の目的に合ったものを選ぶことが重要です。例えば、利用者向け、推進者向け、プランニングに関するものなど、種類の異なるイベントに参加することで、新鮮な情報を取り入れつつ継続性を維持できるでしょう。

形骸化を防ぐために「情報の最新性」を保つ

「プロセス」では、手順やルールが定期的に更新されているかを確認することが重要です。社内向けには、Redmineの利用事例をニュースとして発信し、継続的に情報共有を行っています。

また、「情報の最新性」を保つためには、古くなった情報を削除することも良いでしょう。運用側のみならず、利用者にも情報を発信してもらえる仕組みを整えることで情報を常に新しく保つことが可能になります。こうした取り組みを通じて、Redmineの形骸化を防ぎ、利用価値を高めていくことができると考えています。

今後もRedmineの利用が形骸化しないように、Redmine情報交換会の内容をさらに充実させるとともに、最新事例の継続的な収集や試用環境のバージョンアップ、機能の定期的な見直しを進めていきます。これらの取り組みを通じて、利用者に期待感を持っていただけるよう今後も取り組んでいく予定です。

-

「Lychee Redmine」を用いたクレディセゾンの開発プロセスとは?チケットベースでのプロジェクト管理で実現する「バイモーダル戦略」について2024年10月1日

「Lychee Redmine」を用いたクレディセゾンの開発プロセスとは?チケットベースでのプロジェクト管理で実現する「バイモーダル戦略」について2024年10月1日

-

【イベントレポート#1】三菱電機ソフトウエアのRedmine利用推進術!表計算ツールのように手軽に使えるプラグイン「Lychee Redmine」で活用ハードルを軽減2025年2月18日

【イベントレポート#1】三菱電機ソフトウエアのRedmine利用推進術!表計算ツールのように手軽に使えるプラグイン「Lychee Redmine」で活用ハードルを軽減2025年2月18日

-

【ユーザー会レポート#1】Redmineの運用成功率の方程式と、Lycheeプロダクトの関係性。~本当に酸素ボンベが必要ですか?~2021年3月12日

【ユーザー会レポート#1】Redmineの運用成功率の方程式と、Lycheeプロダクトの関係性。~本当に酸素ボンベが必要ですか?~2021年3月12日

-

【イベントレポート#2】川崎車両が実践するLychee Redmineの導入推進! 浸透させる鍵は社内説明会の実施による「自分ごと化」2025年4月17日

【イベントレポート#2】川崎車両が実践するLychee Redmineの導入推進! 浸透させる鍵は社内説明会の実施による「自分ごと化」2025年4月17日

30日無料トライアルをはじめる

- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど

- ・ クレジットカード登録不要

- ・ 期間終了後も自動課金なし

- ・ 法人の方のみを対象

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。