ビジネスにおけるガントチャート工程表の作成・活用をご検討ではないしょうか。ガントチャートは、プロジェクトの進捗状況を一目で把握できる工程表であり、適切な作成により工程・進捗確認作業の大幅な効率化が可能です。

本記事では、多様な業種で活用可能なガントチャート工程表の特徴と作成方法、類似するバーチャート工程表との相違点を解説します。

ガントチャート工程表とは

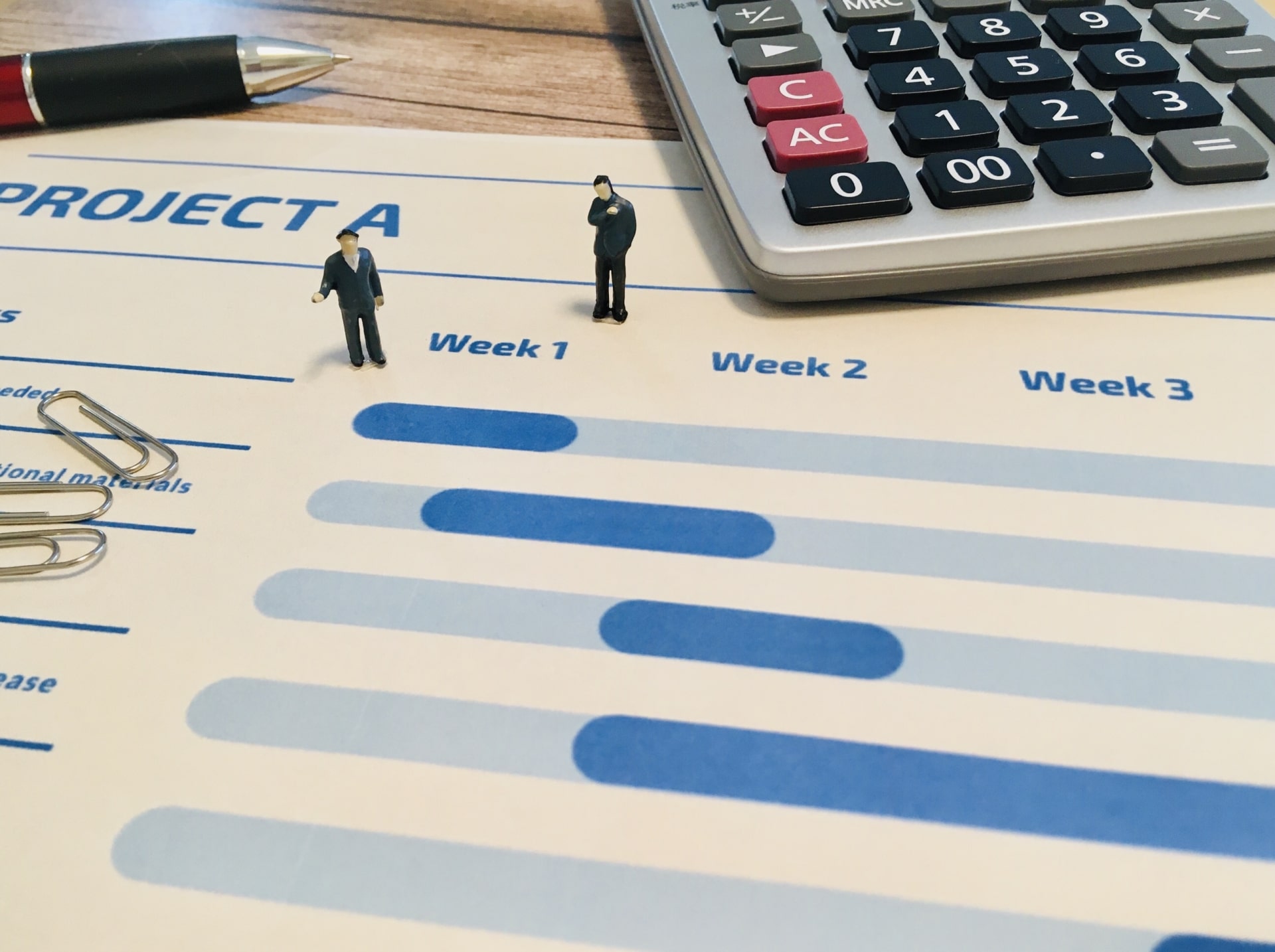

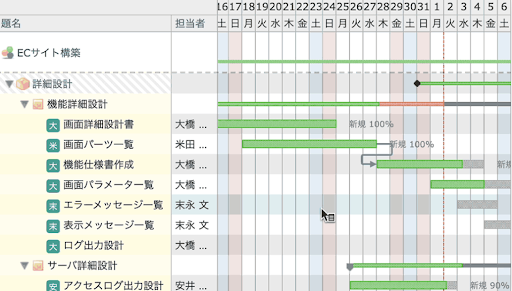

ガントチャート工程表とは、縦軸に作業名、横軸に進捗状況を表示する工程管理表の一種です。タスクの期限、担当者、マイルストーンなども記入でき、プロジェクトの進行状況を効率的に管理できます。

通常の工程表と同様に、タスクやスケジュールを視覚的に把握しやすいことが特長です。

ガントチャート工程表とバーチャート工程表の違い

ガントチャートは作業の進行・進捗状況の把握を重視する工程表です。一方、バーチャート工程表は日時をもとに必要日数の把握を重視する特徴があります。両者の違いをまとめると以下の通りです。

| ガントチャート工程表 | バーチャート工程表 |

|---|---|

|

・縦軸に作業名(タスク名)を示し、横軸で進捗状況(進捗率または日付)を表す工程表の一種 ・プロジェクト全体の進捗状況やタスク間の関連性を視覚的に把握できる ・タスクの期日や作業担当者などを記入し、詳細なプロジェクトの進捗管理が可能 ・各タスクの進捗状況を線や棒の長さ、塗りつぶしなどで表現し、進捗の遅延や前倒しなどを容易に把握できる ・複数のタスクが並行して進行する、あるいはタスク間の依存関係が複雑なプロジェクトの管理に適している ・バーチャートに比べて情報量が多く、作成にやや時間がかかる |

・縦軸に作業内容を示し、横軸に時間軸(日付や期間)を配置し、各作業の予定工数を横棒で表す工程表の一種 ・プロジェクトの進み具合や各作業の所要時間をひと目で確認できる ・各工程の所要日数(工期)を明示し、各作業に必要な期間を把握するのに適している ・各作業の開始と終了を視覚的に捉え、プロジェクトの全体像と各作業の期間を把握することに重点を置く ・単純な工程で構成されるプロジェクトや、各作業の独立性が高いプロジェクトの管理に適している ・ガントチャートよりも構成が単純で、手書きや表計算ソフトでも容易に作成できる |

ガントチャート以外の工程表のスタイル

工程表にはガントチャート以外にも様々な種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。プロジェクトの性質や管理手法に応じて、適切な工程表を選択することが重要です。

ガントチャート以外の代表的な工程表を以下にまとめました。

| 名称 | 特徴 |

|---|---|

| 出来高累計曲線 |

・縦軸が進捗率を示し、横軸に日付を記入する工程表 ・一目でプロジェクト全体の進捗状況を把握できる一方、ガントチャートのように各タスクを管理できない |

| ネットワーク工程表 |

・作業間の関係性に着目した工程表 ・ガントチャートでは把握しにくい複数タスクの関係性を直感的に把握できる一方、ネットワーク工程表の作成には専門的な知識が必要 ・タスクの進捗状況を管理できないため、単独でプロジェクトを管理できないことが弱点 |

| グラフ式工程表 |

・ガントチャート工程表とバーチャート工程表を組み合わせたもの ・タスク単位で進捗状況や予定工数を把握できる一方、複雑な形状をしていることで作成が難しく、慣れるまでに時間がかかるおそれがある |

ガントチャートで工程表を作るメリット

以下では、ガントチャートで工程を作るメリットとデメリットを順番に解説します。まずガントチャート工程表のメリットとして、以下の3つが挙げられます。

- 一目でタスク・プロジェクトの進捗状況を把握できる

- タスク間の依存関係を把握できる

- トラブル発生時に原因の特定や対処をしやすい

一目でタスク・プロジェクトの進捗状況を把握できる

ガントチャート最大のメリットは、プロジェクト全体の進捗状況を視覚的に把握できることです。各タスクの開始日・終了日、期間、進捗状況が棒グラフで表現され、プロジェクト全体の流れを瞬時に理解できます。

タスクの遅れや進捗、完了状況が色分けや棒の長さで示されるため、プロジェクトメンバー全員が共通認識を持ち、スムーズなコミュニケーションが可能です。また、進捗会議での効率的な議論や、早期の問題発見・対応にも役立ちます。

タスク間の依存関係を把握できる

ガントチャートは、タスク間の依存関係(先行タスク・後続タスク)を明確に表現できる点で、プロジェクト全体のスケジュール管理に有効なツールです。例えば、「タスクAが完了しないとタスクBに着手できない」という依存関係を線で結ぶことで、各タスクの相互影響を視覚的に把握できます。

さらに、この依存関係をもとにタスクの優先順位付けやリソース配分の最適化もでき、全体の遅延を未然に防ぐことが可能です。

トラブル発生時に原因の特定や対処をしやすい

プロジェクト進行中のトラブル対応において、ガントチャートは問題の特定と解決を効率化する強力なツールです。なぜなら、各タスクの進捗状況が一目でわかり、問題を即座に特定できるからです。

また、タスク間の依存関係が視覚化されているため、ある問題が他のタスクに与える影響を正確に把握できます。

ガントチャートで工程表を作るデメリット

ガントチャート工程表の主なデメリットには、以下の3つが挙げられます。

- 作成に手間がかかる

- 工数を把握しにくい

- 変更の多いプロジェクトに向かない

作成に手間がかかる

必要なタスクの洗い出し、工数のチェック、優先順位の設定など、事前に情報を整理する必要があります。しかし、プロジェクト管理ツールを活用すれば、管理の手間を抑えながら効率的にガントチャートを運用することができます。

工数を把握しにくい

ガントチャートは進捗管理表として優れている一方で、工数の把握が難しいというデメリットがあります。

例えば、個々のタスクに「3日間の作業時間が必要」といった具体的な工数情報はガントチャートに表示されません。適切なスケジュール設定が困難になり、作業の遅延を招きやすい問題があります。

変更の多いプロジェクトに向かない

ガントチャート工程表は、トラブルへの対応が容易である反面、頻繁な変更が必要なプロジェクトには不向きという短所があります。

特にExcelでガントチャートを作成する場合、進捗スケジュールの変更のたびに手作業で調整する必要があり、多大な手間がかかります。専用のガントチャートツールを導入すれば調整作業は簡素化されますが、導入費用の検討が必要です。

ガントチャートで工程表を作る3ステップ

ガントチャート工程表を作成する場合は、下記3つのステップで進めましょう。

- 必要作業の洗い出し

- 作業期日・担当者の設定

- タスクの依存関係に注意してガントチャートを作成

ステップ1.プロジェクトに必要な作業を洗い出す

プロジェクトの第一歩は、必要な作業の洗い出しです。しかし、単にタスクを列挙するだけでは、抜け漏れが生じたり、タスク間の関係性がわかりにくくなったりします。そこで最初に、WBSを作成してタスクの洗い出しと、その関係性・粒度の整理を行いましょう。

WBSは、プロジェクトの大きなタスクを段階的に細かなタスクへ分解し、それらの粒度と関係性を整理したツリー構造です。このように大きなタスクを細分化することで、タスク間の関係性を整理しながら、必要な作業の抜け漏れを防止できます。

ステップ2.作業期日と担当者を設定する

次に、タスクのスケジューリングと担当者の設定を行います。プロジェクトの締め切りや納期から逆算し、大きなタスクから順に期日を設定していきましょう。この際、タスク間の依存関係に注意を払う必要があります。スケジューリングでは、大きなタスクから小さなタスクまで、すべての依存関係を考慮して設定することが重要です。

担当者の割り当てについては、各メンバーの作業量とリソースを慎重に検討する必要があります。タスクを均等に配分できれば理想的ですが、メンバーの能力や役割を考えると、必ずしも現実的ではありません。特定のメンバーにタスクが集中する場合は、事前に優先順位を明確にしておきましょう。

ステップ3.タスクの依存関係に注意してガントチャートを作成する

ここまでの情報を踏まえて、ガントチャート工程表の作成に入ります。縦軸に期日・進捗率・マイルストーンを、横軸にタスク名と担当者を記入していきましょう。

タスク内容を記入する際は、関係性を考慮して階層構造で整理することがコツです。これにより、タスク間の依存関係が一目でわかります。

ガントチャートで工程表を作成するための手段

ガントチャートで工程表を作成するためには、様々な手段が用いられています。ここでは、ガントチャート工程表の代表的な作成手段として以下の3つを紹介します。それぞれの利点とデメリットを把握し、自社の状況に適した手段を取り入れましょう。

- Excel(エクセル)

- ガントチャート専用のフリーソフト

- プロジェクト管理ツール

Excel(エクセル)|無料だが煩雑になりやすい

引用元:Microsoft Excel

Excelは、ビジネスはもちろん、個人や家庭でも幅広く利用されているソフトウェアです。多くの従業員が日常的に使用しているため、操作方法に戸惑うことは少ないはずです。Excelは汎用性が高く、多くの企業ではガントチャート作成以外の目的ですでに導入済みです。そのため、新たな導入費用が不要という利点があります。

また、テンプレートを使って、ガントチャート工程表を簡単に作成できるメリットもあります。無料のテンプレートも豊富に用意されているので、まずは試してみることをおすすめします。

ただし、PCのOSやExcelのバージョンの違いによって互換性の問題が発生し、ファイルを開けなくなることがあります。さらに、作成者によって体裁が異なりやすく属人化する傾向があるため、管理が煩雑になりやすい点がデメリットです。

ガントチャート専用のフリーソフト|簡単な一方でカスタマイズに限度がある

専用のフリーソフトを使えば、ガントチャート工程表を手軽に作成することができます。しかし、フリーソフトには機能や利用人数に制限があることが一般的です。そのため、自社のプロジェクトに合わせたカスタマイズが必要な場合や、大規模なチーム・プロジェクトでの使用には適さない可能性があります。

プロジェクト管理ツール|工程表からタスク進捗まで一元管理できる

プロジェクト管理ツールでガントチャートを作成する最大のメリットは、作業工数を大幅に削減できる点です。プロジェクト管理ツールには、ガントチャート作成に不可欠なWBSやチケット機能が標準搭載されています。タスク情報を入力するだけで自動的にツリー構造が構築されるため、情報整理の手間を大きく省くことが可能です。

さらに、プロジェクト情報を一元管理できるため、メンバーの入力内容がリアルタイムで反映され、進捗状況を即座に把握できます。このように作成から運用までの工数を削減できることは、プロジェクト管理ツールの大きな強みといえます。

専用のフリーソフトと異なり、プロジェクト管理ツールはガントチャート以外にも多彩な機能を備えているため、プロジェクト全体の効率的な管理が可能です。導入には費用が必要ですが、プロジェクト管理の包括的なサポートを求める場合は、検討する価値があると言えます。

ガントチャート工程表をうまく活用するためのコツ

ガントチャートを作成・運用する際には、以下3つのコツを押さえましょう。

- 作業の依存関係を示す

- ガントチャートの使い方を共有・徹底する

- ツールを使い管理工数を削減する

プロジェクトを適切に管理し大きな成果を上げるためにも、ぜひ参考にしてください。

作業の依存関係を示す

1つ目のコツは、タスクの依存関係をガントチャート上に明確に示すことです。ガントチャートでは、複数の作業間の依存関係を一目で把握することが難しい場合があります。親タスクと子タスクのような単純な依存関係(例:作業Aが完了しないと作業Bに着手できない)であれば、階層構造を活用して管理できます。

ただし、作業Bが作業A・C・Dと複雑な依存関係にあるような場合は、従来のガントチャートでの管理が困難です。この問題に対しては、関連するタスクを同じ色で統一することで、関係性を視覚的にわかりやすく表現できます。このように色分けすることで、タスク間の関係性が直感的に理解でき、スムーズに作業に取り掛かれます。

さらに、関連するタスクを近接して配置することで、より効率的な管理が可能です。

ガントチャートの使い方を共有して徹底する

2つ目のコツは、ガントチャートの使い方をメンバーへ共有・徹底させることです。どれほど優れたガントチャートを作成しても、メンバーが正確に進捗状況を入力しなければ、プロジェクト管理の意味がありません。さらに、メンバーごとに入力方法が異なってしまうと、管理工数が増え、プロジェクトマネージャーの負担が増大します。プロジェクトを成功へ導くには、ガントチャートの適切な運用と使い方の共有が不可欠です。

特に導入初期は入力漏れやミスが起きやすいため、定期ミーティングなどを活用して運用ルールを徹底することをおすすめします。

ツールを使って管理工数を削減する

3つ目のコツは、ツールを使い管理工数を削減することです。プロジェクト全体の生産性を重視すべきですが、管理作業に時間を取られすぎては本末転倒です。ガントチャートの作成には多くの情報整理が必要となるため、ITツールを活用して効率化を図りましょう。

プロジェクト管理ツールは、ガントチャート作成に特化した基本的なものから、収益性・タスク・リソース管理まで一括で対応できる総合的なものまで様々です。機能を絞った基本的なツールは導入コストが低く、初心者の方に最適です。

一方、高機能なツールではプロジェクト情報を一元管理できるため、進捗把握が容易で問題発生時も迅速な対応が可能です。自社の管理スタイルとプロジェクト規模を考慮し、最適なツールを選びましょう。

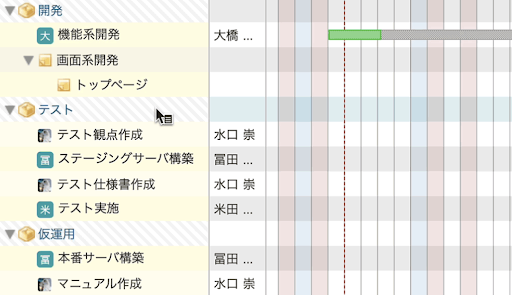

ガントチャートで工程表を作るならLychee Redmineがおすすめ

ガントチャート工程表をプロジェクト管理ツールで作成するなら、Lychee Redmineがおすすめです。Lychee Redmineには、ガントチャートの作成に役立つ、「チケット連続追加」「先行・後続の設定」などの機能が備わっています。

「チケット連続追加」では、「チケット追加モード」に切り替えることで、表計算ソフトのような操作感で連続してチケットを追加できます。これにより、入力工数の削減につながります。

また、「先行・後続の設定」では、作業の先行・後続を簡単に紐付できます。作業同士の関連性が見えるため、チーム内の作業連携を効率化できることが利点です。

その他、中長期プロジェクトに効果的なマイルストーンや、メンバーのタスク管理に使えるカンバン機能など、豊富な管理機能を備えています。Lychee Redmineに備わっているガントチャートの機能については、以下の動画でわかりやすく紹介しています。

ガントチャートの機能をまるっとご紹介【Lychee Redmine】

Lychee Redmineでは、ガントチャートの弱点であった依存関係の把握が容易になり、プロジェクトをより適切に管理できます。Lychee Redmineには、フリープランと有料プランの2種類があります。

フリープランでは、基本機能(ワークフロー・通知設定・ファイル共有・Wiki)とカンバン機能の一部のみが利用可能です。一方、有料プランではガントチャートなど、さらに多くの機能をご利用いただけます。30日間の無料トライアル期間が設けられているため、リスクなく有料プランの価値を体験できます。まずは実際に操作性を確かめてみましょう。

無料期間終了後の自動課金もないため、安心してお試しいただけます。

| プラン | 月額料金 | 利用機能 |

| フリー | 無料 |

|

| スタンダード | 900円 |

|

| プレミアム | 1,400円 |

|

| ビジネス[無料トライアルはこちらをお試しできます] | 2,100円 |

|

ガントチャートで工程表を作成してプロジェクトを可視化しよう

ガントチャート工程表は、縦軸に作業項目、横軸に時間軸を配置して進捗状況を視覚化する管理ツールです。直感的に進捗状況を把握できる特徴から、あらゆる業種のプロジェクトマネジメントで広く活用されています。プロジェクト管理に課題を抱えている方は、ガントチャート工程表で作業の見える化を試してみませんか。

ただし、ガントチャート工程表の作成には、タスクの洗い出しや依存関係の整理など、相当な労力が必要です。そこでおすすめなのが、入力作業と情報整理を効率化できる「Lychee Redmine」です。

Lychee Redmineのスタンダードプランでは、ガントチャート機能はもちろん、タスク管理機能や進捗管理機能も利用できます。有料プランには30日間の無料トライアル期間が付いていますので、効率的なガントチャート作成をお求めの方はぜひお試しください。

30日無料トライアルをはじめる

- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど

- ・ クレジットカード登録不要

- ・ 期間終了後も自動課金なし

- ・ 法人の方のみを対象

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。