「プロジェクト計画書に何を書けばいいのかわからない」

「プロジェクト計画書の作成方法がわからない」

このような悩みはありませんか?

プロジェクトを進めるうえで必要となるのがプロジェクト計画書です。

はじめてプロジェクトを任された方は、作成する意味や目的がわからなくて困っているのではないでしょうか。

誰かに相談しようと思っても、基礎的なことを聞いて迷惑にならないか心配という悩みもありますよね。

当記事では、プロジェクト計画書の詳細から作成方法まで詳しく紹介します。

作り方を理解してスムーズに進めるので、ぜひ参考にご覧ください。

プロジェクト計画書とは

プロジェクト計画書とは、名前の通りプロジェクトの計画をまとめた書類のことです。

プロジェクト計画書とは、名前の通りプロジェクトの計画をまとめた書類のことです。

どのような作業や流れから成果物を作成するのかを決定し、プロジェクトに関わる内容を網羅的に記載します。

作成量はプロジェクト内容によって異なりますが、大規模になると100ページ以上の計画書になることもあります。

作成することは大変な作業ですが、プロジェクトの軸がブレずスムーズに進行するためにも重要です。

プロジェクト計画書は基本的に、担当となるプロジェクトマネージャーが作成します。

プロジェクト計画書の目的

プロジェクト計画書を作成する目的は、プロジェクトを成功に導くことにあります。

加えて、プロジェクトに関わる作業メンバー全体の認識を統一化する目的もあります。

プロジェクトへの認識が各メンバーで異なると、途中で失敗することにつながりかねません。

そのためにもプロジェクト計画書を作成・共有して同じ認識を持って進めることが大切です。

また、クライアントや関係者との認識を合わせるときにも有効なので、計画変更のリスクも軽減可能です。

プロジェクトのブレをなくして成功へと導くためにもプロジェクト計画書は欠かせないものとなっています。

プロジェクト計画書の記載項目

プロジェクト計画を作成する前に何をまとめるのかを整理する必要があります。

プロジェクト計画を作成する前に何をまとめるのかを整理する必要があります。

主な記載項目は以下の通りです。

- プロジェクト目的・目標

- スコープ

- コスト

- スケジュール

- 体制

- 品質

- コミュニケーション

- リスク

それでは順番に解説します。

プロジェクト目的・目標

はじめにプロジェクトの目的と目標となるゴールを明確化しましょう。

目的を全体へと共有すれば、完成後に認識がズレる心配もありません。

目標を設定するときはQCD(品質・費用・納期)を決めていきます。

それぞれの内容は以下の通りです。

- Q(品質):ソフトウェア自体の品質・運用品質

- C(コスト):原価率・利益目標

- D(納期):マイルストーンとローンチ日

以上の3点を明確化することで全体の計画をはっきりさせることができます。

会社役員への提出が必要な場合は、事業戦略との関連性がわかるように記載することをおすすめします。

クライアント向けの計画書の場合は、コストについては除外する、あるいは記載の仕方に注意が必要です。

例えば、「プロジェクト計画書で記載する粒度としては2階層までにとどめる」など細かくなりすぎないようにして、大枠で捉えたスコープにズレがないことが確認できるようにしましょう。

スコープ

スコープとは、プロジェクトの作業内容を階層構造で示した対象システムの範囲、成果物を定義しています。

プロジェクト管理ではWBS(作業分解構成図)といわれており、作業を分解して構造化する手法となっています。

例えば、Webデザインであれば、作成するサイトの閲覧想定ユーザーの調査や市場調査などです。

作成したWBSはプロジェクト計画書の添付資料として扱い、計画進行の参考とします。

大規模なプロジェクトになると複雑化するので、プロジェクト計画書とは別のスコープ定義書として作成する必要があります。

プロジェクトの規模に合わせて最適なスコープを行いましょう。

コスト

コストとは、プロジェクトに関わるさまざまな費用です。

例えば、コストには以下のようなものを記載します。

- ソフトウェア費用

- ハードウェア費用

- ネットワーク費用

- 人件費

- 外注費

- インフラ費用

- 保守費用

- ライセンス費用

- 備品費

上記コスト項目はあくまで参考程度となっており、プロジェクト内容によって多少異なります。

プロジェクト途中で予算を超過しないためにも、考えられるコストをリストアップしておきましょう。

注意点としてコストは内部向けの情報なので、クライアントや外部の人を交えたミーティングや会議では外しておいてください。

スケジュール

プロジェクトに関わるさまざまなスケジュールも明確にしておく必要があります。

スケジュールに関して記載すべき主なものは以下の通りです。

- 進捗管理方法

- マスタスケジュール

- 工程スケジュール

- 個別スケジュール

- 管理指標

工程スケジュール、個別スケジュールは、前述のスコープ定義書の添付資料となるため、プロジェクト計画書へ記載する必要はありません。

細かなスケジュールは経営部署に適していないため、誰が見てもわかりやすい内容で記載しましょう。

体制

プロジェクト体制は、プロジェクトに関わる人物全員を明確化します。

プロジェクト体制の主な記載項目は以下の通りです。

- 関係者全員(クライアント含む)

- 責任の所在(プロジェクトオーナー)

- 要員の役割(エンジニア、デザイナー、各リーダーなど)

体制をまとめるときは、プロジェクト体制図や役割表にして記載することをおすすめします。

プロジェクト体制図は視覚的に把握・理解しやすく、役割表は必要事項をまとめて記載して明確化できる特徴があります。

それぞれの特徴を理解したうえでプロジェクトに最適な方法で記載しましょう。

品質

成果物の品質を明確化することも大切な要素です。

品質に関する記載は、以下のようなものがあります。

- 品質分類(機能性や信頼性)

- 品質項目(正確性や合目的性)

- 目標指数(平均故障時間やエラー回数)

- 目標値(割合や回数)

プロジェクトの規模が大きくなる場合は、別途サービスレベル定義書を作成します。

それぞれの数値を具体的に定義する必要がありますが、会社役員への提出が求められる場合は重要な項目のみを記載して簡潔にしましょう。

コミュニケーション

続いて会議体とコミュニケーションルールを記載していきます。

コミュニケーションはプロジェクトの品質にも影響するため、計画書への記載が重要です。

会議体とコミュニケーションルールは、それぞれ以下のような項目を記載します。

| 会議体 |

|

| コミュニケーションルール |

|

上記項目のほかに各作業メンバーへの教育計画やマニュアル、作業負担のバランスなども考えておきましょう。

コミュニケーションは現場の士気を向上させるだけでなく、プロジェクトの質に大きな影響があるので、忘れずに計画へ入れてください。

リスク

最後に、プロジェクトへのリスクも記載しておきます。

想定リスクと対策は以下のように記載してください。

- リスク内容(具体的に記載)

- 発生確率(低、中、高で記載)

- 影響度(低、中、高で記載)

- 優先度(低、中、高で記載)

- 対策(具体的に記載)

リスクは考えられるかぎりの内容をすべて洗い出すことが大切です。

想定リスクを可視化・共有して対応できる対策を決定しておきましょう。

プロジェクトにトラブルはつきものなので、対策があるだけでスムーズに進行できるようになります。

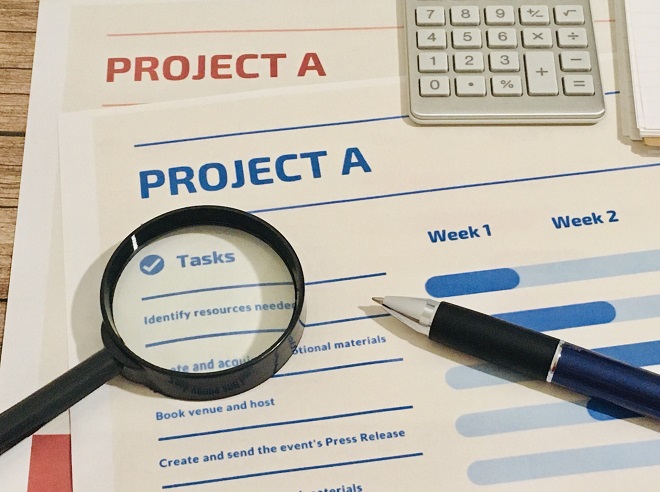

プロジェクト計画書を作成するための3ステップ

プロジェクト計画書を作成するには、以下の3ステップを実施しましょう。

プロジェクト計画書を作成するには、以下の3ステップを実施しましょう。

- フォーマットの決定

- 情報収集

- 各項目の記載

それでは説明します。

ステップ1.フォーマットの決定

プロジェクト計画書への記載項目をもとにフォーマットを決定します。

フォーマットはプロジェクトの形式となるため、修正や変更が必要なときにスピーディに対応可能です。

フォーマットがなければ修正時に手間がかかり、無駄に時間が取られてしまいます。

プロジェクトは急きょトラブルが発生することも珍しくはないので、フォーマットは決定しておきましょう。

ステップ2.情報収集

次にプロジェクトに必要な資料を集めましょう。

情報収集には、過去のプロジェクトや計画書の参考をおすすめします。

ほかにもプロジェクト関係者と情報共有をして、意見を取り入れることも重要です。

スコープやコストなどの要素となるため、プロジェクト計画書を作成するうえで大切な作業です。

情報収集を行うときは、プロジェクトに対してどのような情報が必要なのかを明確化してからはじめましょう。

プロジェクト計画書を作成したことがある人が身近にいれば、作成に関する問題点や注意点などを相談してみてください。

ステップ3.各項目の記載

最後に前述で紹介した記載項目を順番に記載していきましょう。

まずはプロジェクトの目的と目標を決定し、メンバー全体への認識を統一化してください。

そしてスコープを定めて作業範囲を明確化して各作業を階層構造で作成しましょう。

プロジェクトに必要なコストやスケジュール、体制、品質、コミュニケーションなどを定めたうえで想定リスクもまとめます。

最後に書いた記載項目を再度確認し、関係者にもわかりやすい内容に整理しましょう。

プロジェクト計画書を共有する人によっては不必要な情報もあるので、提出する相手に合わせて調整してください。

プロジェクト計画書を作成時のポイント

プロジェクト計画書を作成するうえで気をつけるべきポイントは以下の3点です。

プロジェクト計画書を作成するうえで気をつけるべきポイントは以下の3点です。

- 記載内容量に合わせた分配

- 記載方法と閲覧方法の共有

- 作成後の情報共有

それぞれ以下にて説明します。

記載内容量に合わせた分配

プロジェクト計画書はプロジェクトの全体像や詳細な計画を文書化する重要な文書ですが、記載内容はプロジェクトの規模や目的に応じての適切な分配が重要です。

計画書が過度に詳細で複雑すぎる場合、読み手が情報を理解するのが難しくなり、逆に簡略化しすぎると必要な情報が欠落する可能性があります。

例えば、プロジェクトの作業内容を細分化するスコープでは、スコープ定義書を別途作成すると整理されて読みやすくなります。

記載内容量をプロジェクトの重要度や対象者に合わせて調整し、適切な詳細度と範囲を持った計画書の作成が大切です。

記載方法と閲覧方法の共有

プロジェクト計画書の情報はプロジェクト参加者や関係者が正確に理解し、適切に活用できるように共有される必要があります。

これには、計画書の記載方法について明確なガイドラインを提供し、どのように情報を探し、解釈すべきかを説明することが含まれます。

また、計画書の閲覧方法も考慮し、オンライン共有プラットフォーム、印刷物、電子文書など、適切な形式でアクセス可能にすることが必要です。

これにより、プロジェクトの異なるステークホルダーが計画書を容易に利用できるようになります。

作成後の情報共有

プロジェクト計画書はプロジェクトの初期段階で作成されることが一般的ですが、計画が進行するにつれて変更や更新が必要な場合があります。

そのため、計画書の作成後も情報共有が継続的に行われるべきです。

プロジェクトの進捗や変更があった場合、関係者に対して適切な方法でアップデートや修正版の計画書を提供し、すべての関係者が最新の情報を持つように努力する必要があります。

これにより、プロジェクトの透明性が高まり、問題や課題に対処するための迅速な対応が可能になります。

プロジェクト計画書は周知されなければ機能はしないため、認識を統一化するためにも情報共有を徹底してください。

プロジェクト計画書通り進めるためにもLychee Redmineを活用しよう

プロジェクト計画書を完成したあとはさまざまな作業を一気にスタートしなければいけません。

作業メンバーの進行状況やコスト管理、進捗状況など把握しなければいけないことは膨大にあります。

「できれば手間をかけず効率よくプロジェクトを進めたい」という悩みもあるのではないでしょうか。

そのような悩みをまとめて解決できるおすすめのツールがLychee Redmineです。

Lychee Redmineは、業界不問で日本企業向けに開発されたプロジェクト管理ツールです。

ガントチャートをはじめカンバンやタイムマネジメント、リソースマネジメントなどプロジェクト管理に必要な機能が豊富に備わっています。

初心者でも直感的な操作で使えるので、はじめてツールを導入する方でも気軽に扱えるでしょう。

フリープランは基本機能(ワークフロー・通知設定・ファイル共有・Wiki)とカンバン機能の限定された機能しか利用できませんが、有料プランはガントチャートをはじめさらに多くの機能が利用できます。

有料プランは30日間の無料トライアル期間を提供しているので、リスクなく始められ、その価値を実感できるはずです。ぜひ一度お試しで使い、操作性を確かめてみましょう。

| プラン | 月額料金 | 利用機能 |

| フリー | 無料 |

|

| スタンダード | 900円 |

|

| プレミアム | 1,400円 |

|

| ビジネス[無料トライアルはこちらをお試しできます] | 2,100円 |

|

プロジェクト計画書を作成して効率よく進めましょう

プロジェクト計画書は、プロジェクトに関わる内容を網羅的にまとめることで成功へと導く役割があります。

プロジェクト計画書は、プロジェクトに関わる内容を網羅的にまとめることで成功へと導く役割があります。

また、プロジェクトの参加メンバーの認識が統一化されるため、全体がまとまって目的へと進められます。

当記事で紹介した内容をもとに、プロジェクト計画書の作成をはじめてみてください。

30日無料トライアルをはじめる

- 多機能ガントチャート/カンバン/バックログ/リソース管理/CCPM/レポートなど

- ・ クレジットカード登録不要

- ・ 期間終了後も自動課金なし

- ・ 法人の方のみを対象

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。